ES bien conocido el interés que Dino Battaglia manifestó siempre por la literatura como fuente de inspiración para sus trabajos. Las preferencias del dibujante veneciano se inclinaban por los escritores del siglo XIX y, más en concreto, por el cuento de género fantástico y costumbrista, al ser piezas que facilitaban la labor adaptadora —por tratarse de textos con una menor extensión— y que le permitían desarrollar todas sus potencialidades expresivas como dibujante, a través de un estilo que iba como anillo al dedo con las historias y las atmósferas recreadas en dichos relatos.

Entre los autores que más (y mejor) adaptó Battaglia podemos contar a Poe (el más utilizado, con 10 relatos), Maupassant (8 adaptaciones), Stevenson (3 relatos) y Hoffmann (2), si bien la nómina no se agota con ellos, abarcando también nombres como Swift, Puskin, von Chamisso, Daudet, Scott, Hugo, Melville, Crane, Gogol, Lovecraft y otros.

John Ruskin no estuvo, ni mucho menos, entre los escritores más trabajados por Battaglia, aunque eligió un célebre relato suyo para realizar la adaptación que vamos a estudiar en las próximas líneas. Se trata, como puede verse al comienzo de la entrada, del cuento titulado El rey del río de oro, y lo he seleccionado porque contribuyó a inspirar una historieta de Battaglia que, según me parece, nunca ha sido publicada en nuestro país (aunque es ésta una cuestión que debo verificar y que, en todo caso, agradecería que alguien me confirmara). Razón más que suficiente, me parece a mí, para traerla aquí.

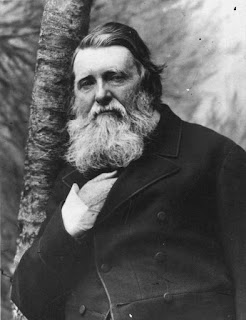

John Ruskin (1819-1900) en diferentes momentos de su vida

Que Battaglia no hubiera utilizado ningún trabajo de este autor previamente, ni volviera a hacerlo en el futuro, no significa tampoco que estemos hablando de un personaje menor. En efecto, John Ruskin (1819-1900) fue una de las personalidades más influyentes del siglo XIX y uno de los intelectuales más destacados de la época, llegando a constituirse en el más firme e importante defensor del celebérrimo grupo artístico de los "Prerrafaelitas" (o "Prerrafaelistas"). Escritor, ensayista, pensador, crítico de arte, sociólogo, poeta, dibujante, pintor, Ruskin dejó una importante obra que abarca muy diversos campos e intereses. Entre sus trabajos literarios más relevantes se encuentran dos escritos en los que resume su ideario estético, muy acorde con los principios renovadores y revisionistas de la "Hermandad Prerrafaelita", y llevan por título Las siete lámparas de la arquitectura (1849) y Las piedras de Venecia (1851-1853).

Retrato de Ruskin por John Everett Millais (óleo sobre lienzo, 1853-1954)

Ruskin escribió The King of the Golden River or the Black Brothers. A Legend of Stiria —pues tal es el título original y completo del relato— en 1841, a petición de Euphemia (Effie) Chalmers Gray, un prima lejana que entonces tenía 12 años y con la que acabaría contrayendo matrimonio siete años después. No obstante, el enlace sería anulado sin consumarse y Effie volvería a casarse en segundas nupcias con John Everett Millais, amigo de su ex-marido y miembro muy representativo, como todo el mundo sabe, de la "Hermandad prerrafaelita". Por cierto, que este peculiar "triángulo" conyugal y amistoso, desarrollado en el contexto general de la "alta cultura" burguesa británica del siglo XIX, ha despertado bastante el interés de la posteridad, constituyendo una fuente de inspiración recurrente para músicos, cineastas, escritores y artistas plásticos, que han utilizado a estas tres personas como protagonistas de sus creaciones y se han inspirado en su relación personal para elaborar todo tipo de obras de ficción. que van desde la novela (1) y el teatro (2), a la ópera (3) y el serial radiofónico (4), pasando por la televisión (5) y el cine (6), en cuyo formato se conserva, precisamente, el testimonio más antiguo y significativo de las dramatizaciones sobre la vida de estos personajes.

Ruskin, en el centro, con otros dos prominentes miembros del Prerrafaelismo:

William Bell Scott (izquierda) y Dante Gabriel Rosetti (derecha)

Siguiendo una tipología de lo más tradicional podríamos clasificar El rey del río de oro como un cuento infantil de origen literario y funcion moralizante que contiene todos los valores considerados prototípicos de este tipo de relato. En nuestro caso concreto el autor trata de demostrar cuáles son los beneficios que se obtienen al ser generoso y el pago que reciben los codiciosos y egoístas. Dicho objetivo se cumple, además, haciendo uso de uno de los elementos más característicos del relato cuentístico, que viene a contrarrestar el carácter eminentemente racionalista de nuestra civilización occidental: lo fantástico y mágico representado, en nuestro caso, por el personaje del Viento del Sudoeste y todas sus acciones sobrenaturales. Es sabido que todo cuento cumple, básicamente, una función educativa que resulta esencial para la sociabilización del individuo receptor, en especial cuando se trata de niños. Estos establecen relaciones entre los hechos relatados en el cuento y sus propias experiencias cotidianas, moviéndose en un plano que discurre entre la realidad y la ficción, pero que les ayuda a organizar valores, ideas y conceptos. Por otra parte, el componente iniciático de muchos cuentos y el hecho de estar protagonizados por los propios niños contribuye a prepararles para hacer frente a desafíos de la vida cotidiana, que tienen su correspondiente proyección ficticia (y generalmente mágica) en el propio relato. Hay otro elemento que me gustaría destacar del cuento: la importancia que Ruskin concedió al paisaje y a la naturaleza, convirtiéndola casi en un personaje más que actúa de manera decisiva sobre los seres humanos y decide sus destinos. No es precisamente una visión demasiado conciliadora o amable la que Ruskin transmite de la Naturaleza —cosa lógica, por otra parte, teniendo en cuenta que el texto se escribió hace más de 150 años, cuando dicha Naturaleza aún no estaba tan domeñada como hoy día—, pero su omnipresencia en el relato nos muestra, en todo caso, que a un tema considerado de primerísima actualidad en nuestros días ya se le concedía una trascendencia considerable en la primera mitad del siglo XIX (aunque por razones algo distintas, en verdad). Y es que no hay nada nuevo bajo el sol, si se paran a pensar...

Effie Gray, destinataria del cuento, hacia la década de los 50-60 del siglo XIX

El relato de Ruskin fue publicado diez años después de haber sido escrito, y desde el principio gozó de una apreciable fama. Evidentemente, Dino Battaglia no fue el primero en ilustrarlo, sino que tal honor corresponde al dibujante inglés Richard Doyle (1824-1883), quien iba a realizar para la ocasión una serie de ilustraciones que, con todo merecimiento, se han hecho bastante célebres (7).

Portada, frontispicio, página de título y una de las iniciales de comienzo de capítulo de la primera edición

(Londres, Smith Elder and Co., 1851), con los dibujos de Doyle(8)

(Londres, Smith Elder and Co., 1851), con los dibujos de Doyle(8)

Después de Doyle, otros artistas gráficos tanto o más célebres que él también se interesaron por el relato de Ruskin. Es el caso de Arthur Rackham (1867-1939), que hacia el final de su carrera realizó una serie de preciosas ilustraciones en su reconocible estilo para una edición publicada en Londres, en 1932. El trabajo de Rackham se compone de cuatro grandes láminas a color y diversos dibujos en bicolor y blanco y negro, estos últimos con una finalidad eminentemente decorativa, pues aparecen colocados en las cabeceras y finales de los capítulos y en otros lugares distintos al cuerpo del texto. En las ilustraciones principales Rackham dio riendo suelta a su barroquismo habitual aunque, en este caso concreto, dicha característica aparece algo más atenuada: colores amables y suaves, presencia reducida de tramados y estilización de fondos y figuras son sus peculiaridades principales. Personalmente me quedo con los pequeños dibujos decorativos, que destacan por su perfecto planteamiento compositivo, su acertado diseño y la brillantez de su ejecución.

En tiempos bien recientes (año 2005) el artista búlgaro Iassen Ghiuselev también ha prestado atención al cuento de Ruskin, realizando una serie de magníficas ilustraciones que, en una genial mezcla estilística de considerable eficacia descriptiva y gran belleza plástica, se mueven a caballo entre la estética de los pintores prerrafaelitas y los grabados centroeuropeos del siglo XVI, época a la que parece remitir el relato original. El trabajo de Ghiuselev, influido poderosamente por la pintura renacentista y las diferentes escuelas realistas del siglo XIX, se caracteriza por su perfección formal, la esmerada composición, el detallismo de la ejecución gráfica y el empleo de una paleta de colores muy suave y uniforme, dando como resultado unas ilustraciones evocadoras, no exentas de un marcado onirismo, que le van como anillo al dedo a este relato ruskiniano.

Por razones obvias, Dino Battaglia no pudo conocer el trabajo de Ghiuselev, pero seguro que había visto (y estudiado a fondo) el de los artistas que le precedieron, máxime si consideramos que siempre manifestó una inclinación natural hacia la ilustración y declaró sentirse más ilustrador que historietista. De todas formas, y teniendo en cuenta las diferencias lógicas entre ambos medios, podemos afirmar categóricamente que su adaptación tebeística no tiene nada que envidiarle a los trabajos realizados sobre el mismo texto por sus colegas ilustradores. Podríamos decir, incluso —arrimando el ascua a nuestra sardina como aficionados a los tebeos—, que los aventaja a todos, pues a los méritos gráficos y estéticos implícitos en aquellos hay que añadir en el suyo, además, el componente narrativo, que falta en los demás. Encima contribuyó con su aportación al ennoblecimiento de la historieta, tradicionalmente postergada y tenida por algo inferior a otros medios gráficos como la ilustración o la pintura. En cualquier caso, nos encontramos ante una lectura mágnifica desde cualquier punto de vista: por perfección gráfica, por adecuación al relato original, por caracterización de personajes, por ritmo narrativo... Se aprecia en esta adaptación cómo se ha plegado Battaglia a las condiciones impuestas por el comitente del trabajo (una revista infantil), tomando en consideración el público (jóvenes y niños) al que estaba destinado y ofreciéndonos un producto plenamente aceptable. Así, por ejemplo, el montaje de página es bastante convencional, tanto desde el punto de vista narrativo como en la estructura: planos eficaces y poco elaborados, construidos en viñetas donde apenas se altera la estructura de sus marcos. Al contrario de lo que ocurre en otros muchos trabajos de Battaglia, aquí el autor apenas juega con las cartelas (o didascalias), aunque no faltan algunos elementos que contribuyen a dinamizar las planchas. Debe tenerse en cuenta que la revista en que fue publicada esta adaptación iba dirigida a un público no adulto (al contrario de lo que ocurría con Linus) y, por tanto, menos susceptible de recibir y asimilar las experimentaciones formales y narrativas que Battaglia introdujo en otras adaptaciones literarias suyas. Por esta misma razón, el estilo gráfico desplegado es más caricaturesco de lo habitual en el autor, presentando un aspecto general amable, simpático, lúdico y bastante alejado de la maniera tenebrista y sombría que le ha hecho famoso a través de sus adaptaciones de otros autores como Poe, Hoffmann, Lovecraft, etc. Pese a todo, y tal como se ha señalado en otro lugar, queda claro que «Battaglia se encuentra perfectamente a sus anchas con las historias fantásticas y fabulescas. Su trazo se hace menos oscuro y más solar y también el color, más claro y luminoso, ayuda a recrear a la perfección las atmósferas mágicas de las fábulas» (9). Resumiendo: tenemos aquí, en este trabajo de encargo, un Battaglia menos reflexivo, menos intelectualizado y menos experimental que, desde el punto de vista estilístico, se halla más cerca de otros trabajos como I cinque su Marte. A pesar de todo, se muestra sumamente eficaz y obtiene un resultado muy interesante.

Dos muestras del trabajo de Battaglia, para apreciar los diferentes registros en que podía trabajar:

arriba una ilustración sobre Poe; abajo una plancha original de I cinque su Marte, que se publicó en color

El guión ilustrado por Battaglia, como se verá inmediatamente, es una adaptación bastante fiel del relato original de Ruskin y se debe a Mino Milani, que firma con el pseudónimo Piero Selva, habitual en él. Apareció publicado originalmente en el número 52 del semanario juvenil italiano Corriere dei Piccoli, correspondiente al 29 de diciembre de 1968, ocupando las páginas 40-47 del mismo y dentro de una sección especial introducida en la revista con motivo de las fiestas navideñas y titulada, precisamente, La fiaba di Natale. Aunque dicha edición no destaca por la calidad de sus características técnicas —como era habitual en este tipo de publicaciones periódicas, pensadas para el consumo y no tanto para perdurar—, sin embargo hace bastante justicia a los originales y reproduce un color que no está mal del todo. Por otro lado, el formato de la revista (23x31 cms.) permite reproducir las páginas a buen tamaño, lo que es de agradecer.

Portada del número en que apareció publicada la adaptación de El rey del río de oro.

Abajo, insertada a la izquierda, una foto reciente de Mino Milani (nacido en 1928)

Y voy concluyendo mi exposición: he despiezado las ocho páginas que dibujó Battaglia utilizando las viñetas sueltas (o conjunto de las mismas) para ilustrar cada parte del cuento, cuyo texto cito casi de manera literal, sin suprimir prácticamente ningún pasaje del mismo. De este modo, creo yo, el lector más interesado podrá comprobar fácil y cómodamente cómo procedió Milani a la hora de realizar la reducción del relato de Ruskin y su posterior adaptación, viendo qué elementos consideró prescindibles y cuáles decidió utilizar. En este sentido, me gustaría adelantar que el cambio más drástico de los realizados por el guionista italiano está precisamente en aquella parte del relato donde se narra lo que les ocurre a dos de los tres protagonistas del cuento (Hans y Schwartz), que en el texto original de Ruskin se describe con dos líneas argumentales distintas, separadas y consecutivas, pero de estructura narrativa idéntica, y que Milani unifica en una sola por razones de espacio y para evitar ser reiterativo.

Una última precisión: para no tener que copiar manualmente todo el texto sacándolo del libro que utilicé para redactar la entrada he tomado éste, a base de copiar y pegar, de una edición electrónica que puede verse en línea pinchando sobre el siguiente enlace. Y aunque no los he cotejado, creo que no deben existir demasiadas variaciones textuales entre uno y otro, de modo que será suficiente para que el lector se haga una idea del trabajo realizado por Milani y Battaglia.

* * *

En una apartada y montañosa región de Estiria había, en tiempos remotos, un valle de asombrosa y exuberante fertilidad, rodeado por todas partes de tajados y rocosos montes, cuyos elevados picos se hallaban eternamente cubiertos de nieve, y de los cuales descendían numerosos torrentes formando perennes cataratas. Uno de éstos bajaba hacia el Oeste, por la pared de un acantilado tan alto que, cuando el Sol se había puesto para el resto de la comarca, sumiéndolo todo en la sombra, sus rayos seguían cayendo sobre esta catarata, que, iluminada por ellos, presentaba el aspecto de una lluvia de oro. Y ésta era la razón de que la gente de los contornos la llamase, sin excepción, el Río de Oro.

Y, ¡cosa rara!, ninguno de estos torrentes llevaba sus aguas al valle mismo. Todos torcían el curso hacia el lado opuesto de las montañas y corrían después serpenteando por dilatadas llanuras y cruzando populosas ciudades. Pero los nevados picos atraían las nubes con tanta constancia, que éstas permanecían invariablemente suspendidas sobre aquella hondonada circular, de manera que, en tiempos de calor y sequía, cuando todos los terrenos contiguos se abrasaban, la lluvia jamás faltaba en el valle; y por eso sus cosechas eran tan abundantes, y su heno tan alto, y sus manzanas tan rojas, y sus uvas tan gordales, y su vino tan generoso, y tan dulce su miel, que era el asombro de cuantos lo veían, y se lo designaba comúnmente con el nombre de Valle del Tesoro.

Este espléndido valle pertenecía todo entero a tres hermanos, llamados Schwartz, Hans y Gluck. Los mayores, Schwartz y Hans, eran horrorosamente feos, con largas y cerdosas cejas que caían en desorden sobre unos ojos pequeños y apagados, siempre a medio abrir, de tal suerte que jamás era posible asomarse a su interior, en tanto que ellos parecían escudriñarle a uno hasta el alma.

Vivían del cultivo del Valle del Tesoro, y gozaban justa fama de buenos agricultores. Concluían con todo lo que pretendía vivir a costa de la finca. Perseguían a tiros a los mirlos, porque les picoteaban las frutas; destruían los erizos, por temor de que se pudiesen mamar la leche de las vacas; envenenaban a los grillos, porque se comían las migajas de pan de la cocina, y ahogaban a las cigarras, que solían cantar todo el año en los limoneros. Hacían trabajar rudamente a sus criados, sin darles salario alguno, hasta que éstos se negaban a continuar a su servicio; entonces reñían con ellos y los echaban sin pagarles.

Milagro hubiera sido que con semejantes terrenos y con tan singular sistema de explotación no hubiesen logrado reunir una fortuna considerable; en efecto, se hicieron muy ricos. Por regla general guardaban el grano que recogían, esperando a que por el doble de su valor; poseían montones de oro, esparcidos por todos los pisos de su casa; y sin embargo, no había noticia de que hubiesen dado jamás un centavo o un mendrugo al desvalido; en fin, eran de condición tan cruel e inhumana que todos los conocían con el remoquete de los Hermanos Negros.

El menor de ellos, Gluck, así en su apariencia exterior como en su manera de ser, era opuesto por completo a sus dos hermanos. Frisaba en los doce años; tenía los ojos azules, rubia la cabellera, y era bueno y afable con todos. No es preciso decir que no hacía muy buenas migas con sus dos hermanos mayores, o, por mejor decir, éstos eran los que no se llevaban con él nada bien. De ordinario, confiábanle la honrosa tarea de dar vueltas al asador, cuando había algo que asar, lo cual no era frecuente; le hacían limpiar el calzado, los suelos, y a veces también los platos, y en ocasiones le permitían que devorase las sobras que en ellos dejaban, por vía de alentadora remuneración, y le propinaban una cantidad espantosa de golpes a guisa de eficaces despertadores de las aptitudes del muchacho.

[...]

Acercábase el invierno a pasos agigantados y arreciaba el frío, cuando los dos hermanos mayores se marcharon un día, dejando a Gluck al cuidado del asador y recomendándole mucho que no permitiese entrar a nadie, ni diese nada. Sentóse el joven al lado mismo del fuego, pues llovía torrencialmente, y las paredes de la cocina no tenían nada de consoladoras ni secas. A fuerza de dar vueltas a la pierna de carnero, tomó ésta un aspecto dorado y apetitoso.

— Qué lástima —pensó Gluck—, mis hermanos nunca invitan a comer a nadie. Estoy seguro de que, teniendo una pieza de carnero tan exquisita como ésta, disfrutarían grandemente dando parte a otros infelices que carecen de todo alimento.

No bien hubo acabado de hacerse esta reflexión, cuando sonaron a la puerta de la casa dos golpes consecutivos, a un tiempo violentos y sordos, como si la aldaba hubiese estado forrada; algo así como dos resoplidos.

— Debe de ser el viento —pensó Gluck—, ¿quién sino él se aventuraría a dar en nuestra puerta dos golpes consecutivos?

Pero no era el viento, no. Nuevos golpes volvieron a resonar con inusitada violencia, y lo que aún era más raro, la persona que llamaba parecía traer mucha prisa y no temer las consecuencias de la acción que ejecutaba. Gluck acudió a la ventana, la abrió y asomó la cabeza para ver quién era el osado.

Era un viejecillo de la figura más rara que jamás había visto en su vida. Su larguísima nariz tenía un color ligeramente bronceado; a juzgar por sus carrillos, que eran rojos y redondos, cualquiera hubiera creído que había estado soplando sobre brasas durante cuarenta y ocho horas; los ojos le centelleaban alegres por entre largas y sedosas pestañas; sus bigotes se retorcían a cada lado de la boca, a modo de sacacorchos, y los cabellos, de un tinte rojizo, le caían hasta más abajo de los hombros. Tenía, aproximadamente, un metro y veinticinco centímetros de estatura, y llevaba un sombrero, en forma de capirote, de la misma elevación, adornado con una pluma negra de casi un metro de longitud, que se movía con el viento.

[...]

— ¡Hola! —exclamó el viejecillo—. No es ésa la manera de contestar al que llama a la puerta. Déjame entrar, porque vengo hecho una esponja.

En efecto, estaba muy mojado. La pluma del sombrero caía lacia, cual la cola de un perro perseguido, y goteaba como un paraguas mojado; y de las puntas del bigote le chorreaban hilos de agua que penetraban en los bolsillos del chaleco, de los cuales se volvía a verter a manera de caño de molino.

— Perdonad, caballero —dijo Gluck—; lo siento muy de veras, mas no puedo.

— ¿Qué es lo que no puedes? —replicó el viejecillo.

— No puedo dejaros entrar, caballero. Mis hermanos me matarían a palos si tal hiciese. ¿Qué necesitáis?

— ¿Qué necesito? —interrogó con petulancia el viejecillo—. Necesito abrigo y fuego, y el que arde en tu chimenea cruje que es un contento, y sus llamas bienhechoras lamen retozonas las paredes sin que nadie se aproveche de ellas. Déjame entrar, repito; sólo deseo calentarme.

Gluck había sacado tanto la cabeza de la ventana que empezó a darse cuenta de que hacía realmente un frío insoportable, y cuando al volverse vio el fuego que crepitaba y rugía en la chimenea, cuyas llamas resplandecientes y largas parecían lamer la sabrosa pierna de carnero, que inundaba la estancia de apetitoso y suave aroma, enterneciósele el corazón y pensó que bien podría permitirle que se calentase, ya que con ello no habría de originar gasto alguno.

Y sin más, se fue derecho a la puerta de la calle, abrióla y, cuando entró el viejecillo, una racha de viento sacudió la casa, haciendo temblar las viejas chimeneas.

[...]

Entonces penetró el viejecillo en la cocina y se sentó en la poyata del lado del hogar, introduciendo el extremo de su sombrero por la chimenea, porque, en caso contrario, hubiera tropezado con el techo.

[...]

— El asado parece apetitoso —dijo el viejecillo de pronto—; ¿quieres darme una tajadita?

— Imposible, señor —respondió, rápido, Gluck.

— Tengo mucha hambre —añadió el hombrecillo—; ni ayer ni hoy he comido. Si cortásemos un trozo del codillo no lo echarían de menos.

Lo dijo en tono tan triste, que el muchacho se enterneció.

— Hoy me han prometido una tajada —le dijo—; os puedo ceder mi parte, pero ni una pizca más.

— Eres un buen muchacho —repitió el viejecillo.

Entonces Gluck calentó un plato y afiló un cuchillo.

Mientras el muchacho preparaba lo que habría de ofrecer al extraño hombrecillo del extraordinario sombrero, éste lo seguía con la mirada alegre y complacida.

“No me importa que me peguen por su culpa”, pensó. Pero apenas había cortado una buena tajada del carnero, sonó un golpe tremendo en la puerta. El hombrecillo saltó de la repisa como si le hubieran pinchado. Gluck volvió a adherir la tajada al asado, con la mayor exactitud posible, y corrió a abrir la puerta.

— ¿Por qué nos has hecho esperar al raso, con lo que está lloviendo? —le gritó Schwartz, al entrar, tirándole el paraguas a la cara.

— ¡Contesta, vagabundo! —le gritó Hans, dándole una terrible bofetada.

— ¡Válgame el cielo! —dijo entonces Schwartz, abriendo la puerta.

— Amén —contestó el anciano, que se había quitado el sombrero y permanecía de pie en medio de la cocina.

— ¿Quién es este hombre? —gritó Schwartz, cogiendo un hurgón y volviéndose con gesto amenazador hacia Gluck.

— No lo sé, hermanos míos —respondió éste horrorizado.

— ¿Por qué está aquí —rugió Schwartz.

— Querido hermano —exclamó entonces Gluck con acento suplicante—, estaba tan mojado que me ha dado compasión.

Ya iba a caer el hurgón sobre la cabeza de Gluck, cuando, de pronto, el anciano interpuso el sombrero, contra el cual chocó aquel hierro, inundando la habitación el agua que despidió en la sacudida. Lo más raro fue que el hurgón, en el momento de dar con el sombrero, saltó de las manos de Schwartz, y volteando como una paja llevada por un remolino de viento, fue a caer en el rincón más apartado de la estancia.

— ¡Largo de aquí al instante! —gritó Hans, agarrándolo por el pescuezo. Pero no bien le hubo echado mano, cuando salió disparado y dando vueltas por el aire, lo mismo que el hurgón, yendo a caer encima de éste, en el mismo rincón del aposento. Entonces, furioso, Schwartz arrojóse sobre el hombrecillo, dispuesto a vengar a su hermano, mas en cuanto lo tocó, voló también por la estancia, y fue a hacer compañía a Hans y al hurgón, después de haberse dado tremendo golpe contra la pared, antes de caer al suelo. Y el viejecillo, volviéndose hacia ellos, les dijo con la mayor tranquilidad:

—Señores, os deseo muy buenos días. A las doce de esta noche volveré a visitaros, pero después de la desfavorable acogida que ahora me habéis dispensado, no os sorprenderá que la visita que os anuncio sea la última que os haga.

— Si os vuelvo a coger aquí otra vez... —balbuceó Schwartz, saliendo del rincón; pero antes de que pudiese concluir la frase, el hombrecillo había cerrado tras sí la puerta de la casa, con estrépito, y al mismo tiempo salió por la ventana una espiral de nubes desgarradas que, girando con vertiginosa rapidez, recorrió todo el valle, tomando mil formas extrañas y resolviéndose al fin en impetuosa lluvia.

— ¡Buena la has hecho, Gluck! —dijo Schwartz—. Sírvenos el carnero, caballerete, y si te vuelvo a encontrar otra vez en semejante renuncio... Pero ¡qué veo, Dios mío!, ¿quién ha cortado la carne?

— Acordaos, hermanos míos, que me prometisteis una tajada —dijo Gluck.

— ¡Ah!, y te has apresurado a cortar la parte más sabrosa y a comértela caliente con lo mejor de la salsa. Te juro que ha de llover muchísimo antes de que te prometa otra tajada. Y ahora, déjanos solos.

Salió Gluck de la cocina, apenado y melancólico. Sus hermanos comieron todo el carnero que les cupo en el estómago, y guardando bajo llave, en una alacena, lo que les sobró, se dispusieron a emborracharse.

¡Qué noche! Bramaba el viento y la lluvia caía a torrentes sin cesar. Los dos hermanos conservaron suficiente conocimiento para cerrar bien las ventanas y atrancar con doble barra la puerta, antes de acostarse. Cuando el reloj dio las doce, fueron despertados por un tremendo estampido. La puerta se había abierto con tal violencia que la casa se estremeció de arriba abajo.

— ¿Qué ocurre? —gritó Schwartz, levantándose de un salto.

— Soy yo —respondió el viejecillo.

[...]

— Siento mucho incomodaros —dijo con ironía el visitante—, pero temo que vuestros lechos estén húmedos. Mejor sería que os trasladaseis a la alcoba de vuestro hermano, cuyo techo he querido respetar.

Sin hacerse repetir la invitación, corrieron a guarecerse en la habitación de Gluck, calados hasta los huesos y muertos de terror.

— En la mesa de la cocina encontraréis mi tarjeta —añadió el anciano—. Acordaos de que es mi última visita.

— ¡Dios quiera que así sea! —dijo Schwartz temblando de frío. Y el globo de espuma desapareció, y con él el extraño hombrecillo.

Amaneció el día, por fin, y los dos hermanos se asomaron a la ventana de Gluck. El Valle del Tesoro era una masa informe de ruina y desolación. La inundación había arrastrado en su devastadora corriente las cosechas, los ganados y los árboles, dejando en su lugar un espantoso erial de arena rojiza y de lodo gris. Los dos hermanos arrastráronse hasta la cocina, temblorosos y llenos de horror. El agua había inundado todo el primer piso: cereales, dinero, y casi todos los objetos movibles habían sido arrastrados por ella, y no había quedado más que una tarjeta blanca en la mesa de la cocina. En la tarjeta se leían, escritas con letras de trazos prolongados y ondulantes y de grandes dimensiones, unas extrañas palabras.

El caballero sudoeste hizo honor a su palabra: no volvió a poner los pies en el Valle del Tesoro; y, lo que fue peor, supo ejercer tan decisiva influencia sobre los vientos del Oeste, que todos abrazaron una resolución semejante; de suerte que no volvió a caer en el valle donde habitaban los tres hermanos ni una sola gota de agua.

Mientras todo verdeaba y florecía en las llanuras limítrofes, la heredad de los tres hermanos era un verdadero erial. Éstos habían dado fin a todo su dinero, y no conservaban más que algunas piezas de oro, tan curiosas como antiguas, que habían heredado de sus padres.

— ¿Vamos a hacernos orífices? —dijo un día Schwartz a Hans—. Es un magnífico oficio para gentes de ancha manga, porque se puede adulterar el oro aleándolo con una considerable cantidad de cobre, sin que nadie lo eche de ver. Con esto haremos un brillante negocio.

Convenido entre ambos que la idea era feliz, alquilaron una fundición y se dedicaron al oficio mencionado. Pero dos circunstancias imprevistas vinieron a perjudicar su negocio: la primera, que el público no aceptó como bueno el oro adulterado que fabricaban ellos; la segunda, que cada vez que los dos hermanos mayores vendían alguna cosa, dejaban a Gluck el encargo de cuidar de la fundición y, como buenos borrachos que eran, se iban a la taberna de al lado a beberse el dinero que por ella habían obtenido de la venta.

De esta suerte fundieron cuanto oro poseían, sin ahorrar dinero para comprar más, hasta que llegó un momento en que sólo les quedaba un gran jarro, que Gluck tenía en gran estima, por ser regalo de un tío suyo, y del cual no se hubiera desprendido por todo el dinero del mundo, aunque jamás bebía en él más que leche aguada. Este jarro era de una hechura extraña. Su asa se hallaba formada por dos grandes bucles de hilos de pro, tan delicadamente labrados que más parecían de seda que de metal, los cuales se fundían en su caída en una barba y patillas de la misma exquisita contextura, para rodear y servir de ornamento a un rostro pequeño y feroz, del oro más rojo que se pueda imaginar, puesto precisamente en la parte delantera del jarro, donde resaltaban con extraño brillo sus ojos, que parecían dominarlo todo. Cuando le llegó a este jarro la vez de ser convertido en cucharas, faltó poco para que el corazón de Gluck estallase de dolor; pero sus hermanos se rieron de él, metieron el jarro en el crisol y se fueron a la taberna, dejando a Gluck el encargo de verter el oro fundido en los moldes, para darle la forma de barras requerida.

No bien hubo quedado solo, Gluck echó una mirada de despedida a su antiguo amigo, que yacía en el fondo del crisol, y se encaminó a la ventana. Al través de sus cristales contempló las cimas de los montes, teñidas de rojo y púrpura por los rayos del sol poniente, y el río, cuyo brillo superaba al de todas las otras cosas, despeñándose de roca en roca y de precipicio en precipicio, cual columna de oro fundido, y en cuyas aguas se quebraba la luz formando un doble arco iris de peregrina belleza.

— ¡Ah! —exclamó Gluck en voz alta, después de contemplarlo unos momentos— ¡qué hermosura, si ese río fuese oro realmente!

— No, Gluck, no; no lo creas —dijo una voz bien clara a su oído.

— ¿Qué es esto, Dios mío? —exclamó dando un salto, el muchacho— Pero, por más que buscó, a nadie descubrió en torno de él.

Registró todos los rincones y armarios, y empezó después a dar vueltas con la mayor celeridad posible por el centro de la estancia, creyendo que le perseguía alguien, cuando la misma voz volvió a resonar en su oído.

Pero en esta ocasión no pronunciaba palabra alguna: era un suave tarareo, una dulce melodía, semejante al rumor que produce una caldera al hervir. De pronto parecióle al muchacho que el ruido salía del horno. Corrió a la puerta de éste y miró hacia el interior, y, en efecto, no se había equivocado: el ruido procedía no sólo de dentro del horno, sino del mismo crisol. Quitóle la tapadera y retrocedió espantado, porque era realmente el crisol el que cantaba. Andando hacia atrás, sin saber lo que se hacía, llegó hasta el rincón más apartado de la estancia y en él permaneció, con las manos levantadas y un palmo de boca abierta, por espacio de dos o tres minutos, hasta que cesó la canción y la voz dijo, con tono claro:

— ¡Hola!

Gluck, asombrado, nada contestó.

— ¡Hola, Gluck, hijo mío! —repitió el crisol de nuevo.

Hizo Gluck un llamamiento a todas sus energías, fuese derecho al horno, sacó de él el crisol y examinó su interior. El oro se había fundido todo, y su superficie estaba tan lisa y pulimentada como la de un río tranquilo; pero en vez de reflejar la cabeza del joven, cuando éste se asomó a su interior, vio debajo de él la encarnada nariz y los penetrantes ojos, que le miraban de hito en hito, de su antiguo amigo el jarro, encendidísima aquélla y tan penetrantes éstos, como jamás los contemplara en su vida.

— Ven, Gluck, hijo mío —dijo la voz que salía del crisol—, sácame, que me hallo incólume.

Pero el joven se sentía casi paralizado de terror.

— Sácame, te repito —dijo la voz con acento algo amostazado.

Gluck, empero, no era todavía dueño de sus movimientos.

— ¿No me quieres sacar? —dijo la voz con acento enojado—. Siento demasiado calor.

Merced a un violento esfuerzo, recobró Gluck el uso de sus miembros; tomó el crisol y volcólo como para vaciar el oro. Pero en lugar de un chorro de metal líquido, salieron de él, primero, un par de piernezucas amarillas, después los faldones de una casaca, luego un par de brazos y, por último, la conocida cabeza de su amigo el jarro; y uniéndose unas con otras todas estas partes, según iban cayendo, surgió al fin sobre el suelo un enanillo de oro de unos cuarenta y cinco centímetros de estatura.

— ¡Está bien! —dijo el enano, estirando primero las piernas, los brazos después, y moviendo a continuación la cabeza en todas direcciones por espacio de cinco minutos para cerciorarse, sin duda, de que todos sus miembros se hallaban bien colocados, mientras Gluck lo contemplaba en silencio, presa del mayor asombro.

Vestía el enanillo jubón acuchillado de tejido de oro, tan fino, que los colores reverberaban en él como en una superficie de nácar, sobre el que caían a lo largo, formando tirabuzones, sus cabellos y barbas, que se prolongaban hasta más la mitad de la distancia del suelo.

El extraño ser volvió hacia Gluck sus pequeños y penetrantes ojos, y los mantuvo clavados en él deliberadamente por espacio de un minuto o dos, con lo cual dio tiempo al joven para reconcentrar un poco sus pensamientos; y, no hallando en el enano cosa especial que inspirara recelo, se aventuró a preguntarle:

— Dispensad, señor mío; ¿erais mi jarro, acaso?

Oído lo cual, volvióse el hombrecillo, con viveza, avanzó derecho hacia Gluck, e irguiéndose orgulloso, le dijo:

— Soy el rey de lo que los mortales llamáis el Río de Oro. La forma en que me has conocido la debí a la malicia de otro rey más fuerte que yo, de cuyo encantamiento me acabas de librar. Todo lo que he visto en ti y la conducta que observas respecto de tus perversos hermanos, me inclinan a servirte; atiende, pues, a lo que voy a decirte. El que suba a aquella montaña, de la que ves caer el Río de Oro, y vierta en su corriente, en su origen, tres gotas de agua bendita, convertirá en oro el río. Pero nadie que fracase en su primer intento, podrá salir airoso en el segundo; y si alguien vierte en el río agua que no sea bendita, será absorbido por el y transformado en piedra negra.

Y dicho esto, dio media vuelta el enano, penetró en el horno y se colocó en el lugar en que eran más vivas las llamas. Su figura tornóse roja, blanca, transparente, deslumbradora; elevóse temblorosa y desapareció. El rey del Río de Oro habíase evaporado.

— ¡Oh! —exclamó Gluck, corriendo presuroso a examinar el cañón de la chimenea por donde aquél se había ausentado—. ¡Oh, Dios me asista! ¡Mi jarro...! ¡Jarro mío!, ¡jarro mío!

Apenas acababa el rey del Río de Oro de efectuar su extraordinaria evasión, cuando entraron rugiendo en la casa Hans y Schwartz, enteramente beodos y tambaleantes.

La noticia de la pérdida total de su último objeto de oro los exasperó hasta el extremo de cebarse cruelmente en Gluck, apaleándolo por espacio de un cuarto de hora, al cabo del cual dejáronse caer cada uno en una silla y le preguntaron qué encargo le había dejado el fugitivo. Gluck, entonces, refirióselos todo; pero ellos, por supuesto, no creyeron ni una palabra, y la emprendieron a golpes con él nuevamente, hasta que se cansaron y se fueron a la cama. Sin embargo, a la mañana siguiente, los dos hermanos, después de discutir largo tiempo acerca de quién de los dos debería probar fortuna primero, sacaron las espadas y comenzaron a luchar. El ruido del combate alarmó a los vecinos, quienes enviaron a buscar al alguacil, para que los detuviera.

Hans logró escabullirse, Schwartz fue detenido y llevado a presencia del juez, quien le impuso una multa en castigo de haber alterado el orden; pero, como la noche precedente había gastado en vino hasta el último centavo, fue declarado insolvente y condenado a sufrir la correspondiente prisión subsidiaria.

Cuando lo supo Hans, sintió gran alegría y decidió ponerse sin demora en camino hacia el Río de Oro. Pero, ¿de dónde sacar el agua bendita? Pidióla a un sacerdote, mas éste no creyó conveniente dársela a un hombre de tan relajadas costumbres. Hans, entonces, robó un vaso de ella de la pila de la iglesia y regresó triunfante y muy contento a su casa, pensando en su próxima fortuna.

A la mañana siguiente, levantóse antes que saliese el Sol; puso el agua bendita en un frasco, colocó dentro de un cesto carne y dos botellas de vino, echóselo a la espalda, y, tomando su báculo, partió hacia las montañas.

La mañana era, por cierto, capaz de hacer feliz a cualquiera, aunque no tuviese que buscar un Río de Oro. Fajas paralelas de fresca niebla se extendían a lo largo del valle, y por encima de ellas descollaban las cumbres de los montes.

El Río de Oro quedaba a la sazón en la sombra, excepción hecha de las proyecciones de espuma de su parte superior, que se elevaba como un humo poco denso sobre la línea ondulada de la catarata, y era arrastrada por la brisa matinal formando tenues y vistosas guirnaldas.

Fijos el pensamiento y la vista en este solo objeto, y olvidando la distancia que tenía que recorrer, partió con paso precipitado, que le dejó casi sin fuerzas antes de transponer la primera cadena de verdes colinas, cuya elevación era escasa. Sorprendióle además, al cruzarlas, hallar que un ancho ventisquero, cuya existencia ignoraba, interponíase entre él y el Río de Oro.

Penetró en él con la intrepidez propia de un hombre práctico en recorrer las montañas; pero pronto pensó que jamás en toda su vida había atravesado un ventisquero análogo. Era el hielo demasiado resbaladizo; y de todos los precipicios elevábanse rumores de aguas despeñadas. Quebrábase el hielo y abríanse a sus pies grandes abismos, y en torno de él veía balancearse esbeltas agujas de hielo, que se derrumbaban con estrépito y quedaban atravesadas en su senda. Por fin, lleno de terror, salvó el postrer abismo y se dejó caer, tembloroso y exhausto, sobre el césped que cubría la parte firme del monte.

La senda que tenía que seguir corría ahora por la agria cresta de una loma de piedras peladas, sin una hoja de hierba que le protegiera los pies, ni un picacho que proyectase una sombra bienhechora contra los rayos del Sol. Era más de mediodía y sus rayos caían cual si fueran de fuego sobre el rocoso suelo, en tanto que la atmósfera encalmada era cálida y asfixiante. Una intensa sed vino entonces a sumarse al cansancio corporal que Hans experimentaba, y sus ojos no se apartaban del frasco de agua que llevaba pendiente del cinto.

— Tres gotas son suficientes —pensó al fin—; por lo menos me refrescaré los labios con ella.

Abrió el frasco, y ya se lo llevaba a los labios, cuando tropezaron sus ojos con un objeto que yacía sobre las rocas a su lado, y que al parecer se movía. Era un perro pequeño, el cual, a juzgar por su actitud, agonizaba de sed. Tenía la lengua fuera, sus fauces estaban secas, y un enjambre de hormigas negras cubrían enteramente sus labios y su garganta. Los ojos del animal se fijaron ansiosos en la botella que Hans tenía en la mano. Éste bebió, apartó con el pie al perro, y prosiguió su camino. Y no hubiera podido jurarlo, pero creyó ver una sombra extraña que atravesaba veloz el azulado y límpido firmamento.

El camino se hacía cada vez más escarpado y abrupto, y el aire de la alta montaña, lejos de refrescarle, parecía darle fiebre. El ruido de las cataratas sonaba escarnecedor en sus oídos; aún se hallaba distante y su sed crecía por minutos.

Pasó otra hora, y sus ojos de nuevo se fijaron en el frasco del agua bendita, que estaba casi vacío; pero aún contenía mucho más de tres gotas. Detúvose, destapólo, y de nuevo, al hacerlo, algo se movió en el camino que tenía delante de sí. Era un hermoso niño, que yacía moribundo, tendido sobre las rocas; su pecho se levantaba febril, sus ojos permanecían cerrados, y sus labios sedientos estaban ardorosos y secos. Hans lo miró atentamente, bebió y siguió su camino. Y una nube negra y espesa se interpuso delante del Sol; y largas sombras, que semejaban serpientes, arrastráronse por las laderas de las montañas, llenándolas de sombras.

Hans prosiguió su lucha. El Sol seguía bajando, mas no por esto decrecía el calor; el peso irresistible del aire sin movimiento le oprimía el corazón; pero el supremo objeto de sus anhelos encontrábase ya próximo. Veía encima de él la catarata formada por el Río de Oro, a la distancia escasa de ciento cincuenta metros. Detúvose a respirar un momento y emprendió de nuevo la marcha, a pesar del cansancio que experimentaba, dispuesto a dar cima a su obra.

Pero en aquel instante, un grito débil llegó a sus oídos. Volvióse y vio a un pobre anciano, de blancos cabellos y barbas, derribado sobre las rocas. Tenía los ojos hundidos, y una mortal palidez cubría sus facciones en las que se reflejaba la desesperación.

— ¡Agua! —exclamó con voz débil, tendiendo los brazos a Hans—; ¡agua, por Dios, que me muero!

Pero él pasó por encima de su postrado cuerpo y continuó caminando. Y del oriente surgió una llamarada azul que tenía forma de espada; osciló sobre el cielo tres veces, y lo dejó sumido en una oscuridad impenetrable y densa. El Sol poniente hundíase detrás del horizonte como un inmenso globo de fuego. Grandes y pesadas nubes negras cubrían el cielo.

Los rugidos del Río de Oro resonaron entonces en los oídos de Hans. Detúvose a la orilla del abismo, a través del cual corría. Sus aguas iluminadas por los rayos solares, parecían de oro líquido. Su atronador estrépito lo ensordecía cada vez más; el cerebro le daba vueltas. Cogió con temblorosa mano el frasco del agua bendita y arrojólo, con rapidez, en el centro del torrente.

En el mismísimo instante, un horrible escalofrío estremeció todos sus miembros; vaciló, lanzó un grito y desplomóse. Las aguas se juntaron sobre él; y los lamentos del río resonaron con terrible intensidad en el silencio de la noche al precipitarse sobre la piedra negra.

El desdichado Gluck esperó con ansiedad, solo en su casa, el regreso de Hans; al ver que no volvía, apoderóse de él un miedo horrible; fue a visitar a Schwartz en su prisión y le refirió lo ocurrido. Gran placer recibió Schwartz al escuchar el relato de su hermano, pues imaginó al punto que Hans habría sido transformado en piedra negra, y que todo el oro sería para él solo y ya se veía rico y poderoso como ninguno.

Pero Gluck estaba muy triste y se pasó toda la noche llorando. Cuando se levantó por la mañana, no había pan en su casa ni dinero para adquirirlo; de suerte que se dirigió al taller de otro orífice, a quien ofreció sus servicios, y trabajó con tanta habilidad y limpieza y con tanta asiduidad y constancia, que no tardó en reunir la cantidad necesaria para satisfacer la multa impuesta a su hermano, el cual fue puesto en libertad sin demora. Schwartz, rebosando satisfacción, dijo que lograría apoderarse de una parte del oro del río; poro Gluck le rogó únicamente que fuese a investigar lo que había sido de Hans.

Cuando Schwartz supo que su hermano había hurtado el agua bendita, pensó, en su fuero interno, que semejante procedimiento no debía de ser muy del agrado del rey del Río de Oro, y resolvió valerse, para obtenerla, do otros medios. Tomó más dinero de Gluck y fue a ver a un mal sacerdote, quien le dio, a cambio de él, un poco de agua bendita; y convencido de que en su proceder no había nada reprobable, levantóse una mañana antes que saliese el Sol, y con el agua bendita en un frasco y un poco de pan y vino en un cesto, partió presuroso hacia la montaña, dispuesto a apoderarse del oro del río.

De igual modo que a su hermano, causóle gran sorpresa el encuentro del ventisquero y costóle gran trabajo atravesarlo, a pesar de despojarse del peso de la cesta, que hubo de abandonar. El día, aunque sin nubes, presentóse calinoso; una especie de niebla densa y rojiza cubría el horizonte y los montes presentaban un aspecto tétrico y sombrío. Al paso que trepaba Schwartz por la senda empinada y rocosa, la sed le iba atosigando, hasta que se llevó el frasco a los labios con ánimo de apagarla. Entonces vio al bello niño que yacía junto a él, sobre las rocas, que le tendía suplicante las manos, pidiéndole agua por Dios, pues se moría de sed.

— ¡Agua! ¡En eso estoy pensando! —respondió—. ¡No tengo ni la mitad de la que para mí necesito!

Y prosiguió su camino. Pero conforme avanzaba parecíale que los rayos del Sol se eclipsaban, y vio que de la parte del Oeste levantábase una espesa barra de negros nubarrones; cuando hubo trepado durante una hora más, la sed le rindió de nuevo y tuvo necesidad de beber. Entonces descubrió a un anciano que yacía ante él en el camino, y le pedía por Dios un sorbo de agua.

— ¡Agua! ¡En eso estoy pensando! —exclamó—. ¡No tengo ni la mitad de la que para mí necesito!

Y prosiguió su camino. Entonces parecióle de nuevo que la luz huía de sus ojos, y levantó la vista, y vio que una niebla de color de sangre había ocultado el disco del Sol, y que la barra de negros nubarrones se había elevado mucho más en el cielo, y que sus bordes oscilaban, cual las olas del mar proceloso, y que proyectaba largas y ondulantes sombras sobre el camino que seguía.

Un indecible horror apoderóse de repente de Schwartz, sin poder precisar por qué causa; pero la sed de oro pudo más en él que el temor, y prosiguió su camino, Y cuando al fin se detuvo a la orilla del Río de Oro, sus ondas eran negras como nubes tormentosas; mas la espuma que producían tenía color de fuego; y el rugir de las aguas a sus pies, y el tronar de la tempestad encima de su cabeza se sumaron y confundieron en el momento preciso en que arrojó a la corriente el frasco del agua bendita.

Y tan pronto lo hubo ejecutado, cegáronle los relámpagos, la tierra cedió bajo sus pies y las aguas se juntaron por encima de su cabeza, Y los lamentos del río resonaron con terrible intensidad en el silencio de la noche al precipitarse sobre la Piedra Negra.

Cuando vio Gluck que Schwartz no regresaba tampoco, sintió gran angustia y tristeza y no supo qué hacer. Como carecía de dinero, tuvo que ir otra vez a pedir colocación a casa del orífice, quien le hacía trabajar rudamente y le daba muy escaso jornal. Así pues, transcurridos uno o dos meses, cansóse Gluck y decidió ir también a probar fortuna en busca del Río de Oro, como sus hermanos.

— El reyecito parecía en extremo bondadoso —pensó—, y no le creo capaz de convertirme a mí en piedra negra.

Fue a ver a un sacerdote, el cual le dio inmediatamente agua bendita. La puso en un frasco; con ella y un poco de pan, que metió en una cesta, partió muy de mañana, y tomó el largo camino de las montañas del Río de Oro.

Si el ventisquero había ocasionado a sus hermanos grandes dificultades y fatigas, fueron veinte veces mayores las que le produjo a él, que no poseía el vigor ni la práctica de caminar por las montañas con que contaban Hans y Schwartz. Dio varias caídas terribles, perdió la cesta y el pan, y sintió indecible horror al escuchar los extraños ruidos que se oían bajo el hielo. Al llegar a la orilla opuesta, descansó largo rato sobre la hierba y empezó la ascensión de la montaña, precisamente en las horas más calurosas del día. Después de trepar mucho tiempo sintió una espantosa sed, y se disponía a beber, lo mismo que sus hermanos, cuando descubrió a un anciano que descendía por la vereda, apoyado en un báculo, dando muestras de gran debilidad y postración.

— Hijo mío —le dijo el viejo—. Estoy desfallecido de sed, dame, por caridad, un poco de agua.

Mirólo entonces Gluck, y al verle extenuado y pálido alargóle la botella, diciéndole:

— Lo único que os suplico es que no os la bebáis toda.

Pero el anciano bebió mucho, y cuando le devolvió el frasco, éste sólo encerraba un tercio de su contenido. Deseóle un feliz viaje, y Gluck reanudó la marcha lleno de satisfacción. El camino se le hizo más fácil, brotó en él, aunque escasa, la hierba y algunos saltamontes entonaron en la ladera de la montaña una canción tan alegre como los oídos de Gluck jamás la habían escuchado.

Caminó otra hora más, y aumentó de tal modo su sed, que nuevamente deseó beber. Pero en el momento de llevarse el frasco a los labios, vio a una niña que yacía jadeante a la orilla del camino y le pedía por Dios agua. Luchó Gluck consigo mismo y resolvió, por fin, aguantar más la sed, y aproximó la botella a los labios de la pobre criatura, quien apuró todo su contenido, sin dejar en el fondo más que unas pocas gotas.

La niña, entonces, lo contempló sonriente, levantóse y descendió veloz la montaña; y Gluck la siguió con los ojos hasta verla del tamaño de una estrella, a causa de la distancia, después de lo cual prosiguió su ascensión. Y entonces las rocas se cubrieron de flores delicadas y de musgo verde esmeralda, matizado de corolas de forma estrellada y hermoso color granate, y de elegantes y acampanilladas gencianas, de un azul más intenso que el cielo del mediodía, y de puros y transparentes lirios blancos. Y bellas mariposas de color escarlata y púrpura revoloteaban alegres; y el cielo resplandecía con tan purísima luz, que Gluck no se había sentido jamás tan dichoso.

Sin embargo, al cabo de otra hora de camino, su sed volvió a ser nuevamente intolerable; pero al examinar su botella, vio que sólo quedaban en ella cinco o seis gotas de agua y no se atrevió a beber. Cuando volvía a colgarse del cinto su frasco, vio un perrillo que yacía sobre las rocas, jadeante, tal como lo viera Hans el día de su ascensión. Gluck se detuvo a mirarlo, y contempló después el Río de Oro, que no distaba ya de él arriba de unos cuatrocientos metros. Recordó entonces que el enano le había dicho que nadie que fracasase en su primera tentativa podría salir airoso en la segunda, y resolvió seguir adelante; pero el perro lanzó un aullido lastimero y Gluck se detuvo.

“¡Pobre animal!, se dijo; a mi vuelta estará muerto, si ahora no le presto auxilio”.

Después lo contempló atentamente, y al ver clavados en él sus ojos suplicantes y tiernos, sintiéndose enternecido, exclamó:

— ¡Qué se lleve el diablo al rey y a su río de oro! Y abriendo el frasco, vertió su contenido en las fauces del desdichado can.

Entonces el perro dio un salto y se colocó de pie sobre sus patas traseras. Desapareció su cola; sus orejas se tornaron largas, largas, como hilos dorados de seda; su nariz tomó un color excesivamente rojizo y sus ojos adquirieron un extraordinario brillo. En tres segundos evaporóse el perro y se presentó ante los atónitos ojos de Gluck su antiguo conocido, el rey del Río de Oro.

— Gracias —le dijo el monarca—. Pero no temas nada —añadió al observar en el niño inequívocas señales de horrible consternación ante la inesperada respuesta que había provocado su imprudente exclamación—, que todo marchará bien. ¿Por qué no has venido tú antes, en lugar de enviarme a esos dos malvados hermanos tuyos, para causarme la molestia de tenerlos que convertir en piedras negras?

— ¡Válgame Dios! —dijo Gluck; ¿pero es posible que hayáis llevado vuestra crueldad hasta ese extremo?

— ¿Crueldad? —dijo el enano—-. Han vertido en mi corriente agua que no era bendita; ¿supones por ventura que puedo consentir tamaño ultraje?

— ¡Cómo! —dijo el jovencito—, tengo la seguridad, caballero... quiero decir, Majestad, de que habían tomado el agua de la pila bautismal de nuestra iglesia.

— Es muy probable —replicóle el enano; y añadió con semblante severo—: pero el agua que ha sido negada a los desvalidos agonizantes está maldita, aunque haya sido bendecida por todos los santos del cielo; y el agua, por el contrario, que se contiene en el vaso de la clemencia está bendita, aunque provenga de un depósito lleno de cadáveres.

Y diciendo esto el enano, agachóse y cogió una azucena que crecía a sus píes, en cuyas blancas hojas brillaban tres gotas de cristalino rocío, y las sacudió dentro del frasco que Gluck conservaba en la mano, diciéndole:

— Arrójalo ahora al agua y desciende por la vertiente opuesta de las montañas, al Valle del Tesoro. ¡Buena suerte!

Después, la figura del enano se hizo más indistinta cada vez; los colores brillantes de sus ropas transformáronse en una niebla irisada y resplandeciente, que lo veló durante unos instantes. Cuando se esfumó al poco rato esta especie de arco iris, la figura del monarca se había evaporado.

Gluck aproximóse entonces a la orilla del Río de Oro, y vio que sus aguas eran tan claras como el cristal, tan brillantes como el Sol. Y cuando arrojó en su corriente las tres gotas de rocío, formóse en torno de ellas un pequeño remolino circular, por el cual descendieron las aguas produciendo un sonido melodioso.

Gluck permaneció algún tiempo contemplándolo, lleno de desilusión, porque el río, no sólo no se convirtió en oro, sino que disminuyó su caudal de una manera notable. Sin embargo, obedeciendo las órdenes de su amigo el enano, descendió por la vertiente opuesta del monte, hacia el Valle del Tesoro, y al hacerlo parecióle oír rumor de agua que corría bajo de sus pies. Y, cuando descubrieron sus ojos el Valle del Tesoro, vio que un río, parecido al Río de Oro, se precipitaba desde un farallón colocado encima de él y corría subdividido en innumerables arroyuelos, regando su ingrato suelo de seca arena rojiza.

Y sus ojos contemplaron atónitos que la hierba crecía lozana al lado de estas nuevas corrientes, y que la húmeda tierra se cubría de bellísimas plantas. Mil flores delicadas se abrían de repente a lo largo de las orillas del río, como brillan de pronto las estrellas cuando va oscureciendo el crepúsculo, y los bosquecillos de mirtos y los pámpanos de vid proyectaban su sombra bienhechora sobre el suelo, a medida que crecían. Y de esta suerte, el Valle del Tesoro convirtióse de nuevo en un jardín, y la heredad que la dureza de corazón perdiera, recuperóla el amor.

Gluck fue a habitar el valle, y los pobres jamás fueron despedidos de sus puertas con las manos vacías; y entretanto, sus graneros se fueron llenando de preciados cereales y su casa de riqueza; de suerte que, para él, el río, según le prometiera el enano, convirtióse realmente en un verdadero río de oro.

Y hasta en los días actuales, los habitantes del valle muestran al forastero el lugar donde fueron arrojadas las tres gotas de rocío bendito y le señalan el curso que sigue bajo de tierra el Río de Oro, hasta emerger en el Valle del Tesoro.

Aún se ven en la parte más alta de la catarata que forma el Río de Oro dos piedras negras, alrededor de las cuales gime el agua con acento lastimero cada día al ocultarse el Sol detrás de las montañas. Y todavía, los habitantes del valle denominan a estas piedras: Los hermanos negros.

* * *

Para terminar incluyo las ocho planchas dibujadas por Battaglia de modo que puedan disfrutar de ellas tal y como fueron realizadas por el maestro veneciano, sin el despiece que he realizado para ilustrar el relato original de Ruskin.Y colorín, colorado, esta entrada se ha acabado... Espero que les haya resultado satisfactoria.

---------------------

(1) John Ruskin's Wife, novela escrita en 1979 por Eva McDonald que profundiza en la relación entre Ruskin y Effie Gray. La colección de relatos cortos The Woman Who Gave Birth to Rabbits, de Emma Donoghue (2002), incluye una historia titulada Come, Gentle Night, en la que se recrea cómo pudo ser la noche de bodas del desigual matrimonio.

(2) Así The Countess (1995), de Gregory Murphy —centrada en la ruptura del matrimonio Ruskin/Gray— y Mrs Ruskin (2003), de Kim Morrissey, que profundiza en el tema anterior, poniéndolo en relación con las malas relaciones que Gray pudo haber tenido con su dominante suegra.

(3) Modern Painters, ópera en dos actos y siete escenas, con libreto de Manuela Hoelterhoff y música de David Lang, estrenada el 29 de julio de 1995 por la Ópera de Santa Fe. La obra se centra en la figura de Ruskin y nos habla de su vida, apoyádose en sus textos literarios más famosos: Modern Painters (1843-1860), que da título a la ópera, y The Seven Lamps of Architecture (1849), que proporciona la estructura subyacente de la composición musical, inspirándose en los siete atributos necesarios que Ruskin propuso para la creación de la obra de arte perfecta —sacrificio, verdad, potencia o poderío, belleza, vida, memoria y obediencia— e intentando recrearlos musicalmente.

(4) Parrots and Owls (1994), escrito por John Purser y dedicado a los hermanos O'Shea. En él Effie Gray aparece como amiga de James O'Shea, con quien habla de sus problemas matrimoniales con Ruskin. La relación entre este último, Gray y Millais volvió a ser tratado por Robin Brooks en un programa radiofónico emitido en 1998 y titulado The Golden Triangle, donde se abordaba el tema de la Hermandad Prerrafaelita. Estructurado como una trilogía, cada uno de los tres capítulos —que toma el nombre de un cuadro prerrafaelita famoso— centra su atención en un pintor perteneciente a este grupo. El primer episodio, titulado The Awakening Conscience (y basado en el cuadro del mismo título de William Holman Hunt), aborda las relaciones de éste con su prometida y modelo Annie Miller, con la que finalmente no se casó. El tercer capítulo, titulado Love Among the Ruins, habla sobre Edward Burne-Jones y Maria Zambaco, hija del matrimonio Cassavetti (de origen griego), con la que el pintor mantuvo un apasionado romance y que fue musa e inspiración de los Prerrafaelitas, además de reconocida escultora. En cuanto al segundo capítulo, titulado The Order of Release, es el que Brooks dedica al triángulo formado por Ruskin, Millais y Gray, inspirándose en el cuadro de Millais de idéntico título.

(5) Por ejemplo, The Love School (1975) y Desperate Romantics (2009), dos series de la BBC dedicadas a la Hermandad de los Prerrafaelitas.

(6) Me refiero al filme titulado The Love of John Ruskin, realizado en 1912 por el prolífico pero desconocido actor y director Van Dyke Brooke, que estuvo al frente de la productora Vitagraph hasta 1916. En 1994 la relación de Ruskin con Effie Gray ha vuelto a ser revisitada en el cortometraje de Alex Chapple titulado The Passion of John Ruskin, en el que se reflexiona sobre el idealismo del cuerpo femenino en el arte y las posibles causas que pudieron llevar a Ruskin a no consumar su matrimonio con Gray. Recientemente, la actriz Emma Thompson se ha interesado por el tema escribiendo y produciendo la película Effie (dirigida por Richard Laxton), cuyo estreno está previsto para mayo de 2014. El filme, en el que Thompson hace también un papel, adopta un enfoque biográfico, centrándose en el triángulo Ruskin-Millais-Effie, y es de imaginar que estará magníficamente ambientado (como suele ocurrir en este tipo de películas británicas).

(7) Son las utilizadas en la hermosa edición española que yo he empleado para redactar esta entrada: Jonathan Cott, Cuentos de hadas victorianos, traducción de Carmen Martín Gaite, Siruela, Madrid, 1993, pp. 47-87. Otra página dedicada a Doyle conteniendo bastante información puede verse pinchando aqui.

(8) Todas las ilustraciones son accesibles gratuitamente en la página Victorian web. En concreto, las cuatro que he utilizado en la entrada han sido escaneadas por George P. Landow y puede accederse a ellas pinchando aquí, aquí, aquí y aquí.

(9) «Battaglia si trova perfettamente a suo agio con le storie fantastiche e fiabesche. Il suo tratto diventa meno cupo e più solare e anche la colorazione, più chiara e luminosa, riesce a ricreare alla perfezione le atmosfere magiche delle fiabe».

.jpg)

En mi caso, la entrada ha sido enormemente satisfactoria.

ResponderEliminarFelicidades por el espléndido trabajo acometido.

Un cuento precioso y una adaptación gráfica domeñada por la magia habitual de Battaglia.

Reconozco que la conexión literatura-cómic es uno de los temas que más me atrae.

Un abrazo.

Hola Jesús. Me alegro de que hayas disfrutado de un tema que, sé positivamente, te interesa bastante. La cosa, de todas formas, tampoco podía defraudar, tratándose de un proyecto en el que andaba metido Battaglia...

ResponderEliminarOtro abrazo para ti y gracias por la visita.

CHAPEAU!!!!

ResponderEliminarGracias Charles, por tu ánimo. Pero esto está más muerto que... Pese a los esfuerzos...

ResponderEliminarRuskin explicaba que el Hombre, desde la Revolución Industrial, tiene menos motivos para ser feliz, dado que no es dueño del resultado de su trabajo, y que por tanto, generalmente le resulta frustante. Es este un mal de formidables proporciones que la sociedad no lleva camino de enmendar. Desde luego, este no es su caso. No se frustre, por tanto, si observa que sus publicaciones no tienen suficiente afluencia de público. Sepa usted que su artículo es doblemente bello, en los dos sentidos posibles que Ruskin apuntaba: por un lado, debido a su paciente minuciosidad; por otro, debido a la intrínseca belleza de las ilustraciones de nuestro admirado autor veneciano.

ResponderEliminarUn saludo

Pues sólo puedo decirte una cosa, Juan Agustí: ¡muchísimas gracias por tus palabras!

ResponderEliminarOtro saludo para ti.

(y, por favor, no me trates de usted).

hermosas ilustraciones de battaglia y una muy buena recopilación sobre Ruskin. Gracias por tode esto Alberich

ResponderEliminarSaludos desde Chile

Gracias a ti por visitarme y comentar. Me alegro de que te haya gustado el artículo.

ResponderEliminarMágnífico articulo , muy completo con datos que no imaginaba , muchas gracias .

ResponderEliminar